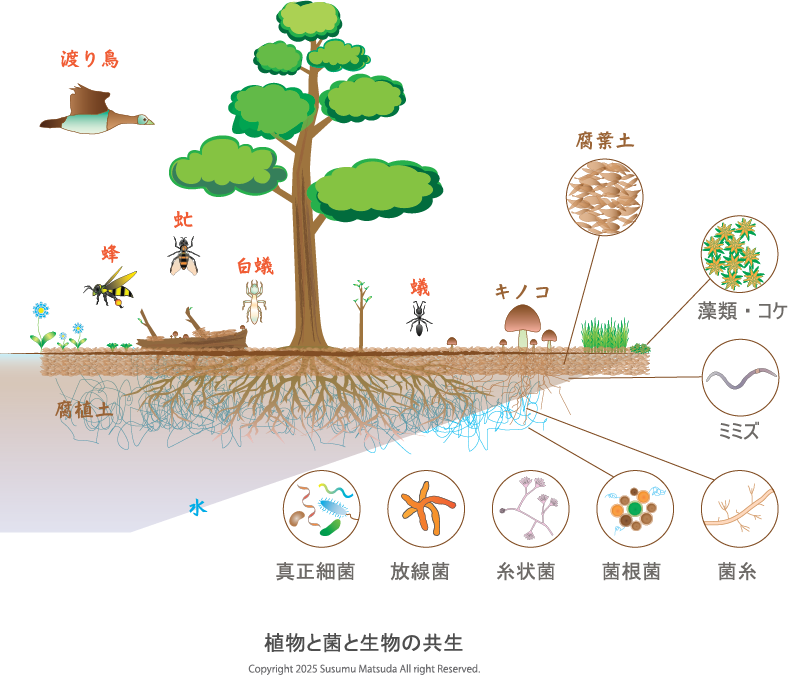

地球に生息する森の植物は、それぞれの地域特性に適した植物がその地に生息しています。森に生息する木は、寒い時期に変化する前に落葉し命を守ります。(blog215参照)葉は地面に落ちると蓄積し雨などによる水を吸収します。積み重なった葉は、菌が繁殖し発酵により熱を帯びます。何層にも積み重なった葉は菌の力により腐り腐葉土へとやがて変化(blog212参照)します。腐葉土の下には、時間をかけて形成された腐植土が存在します。腐葉土には様々な種類の菌が繁殖しており、更に植物の繊維分解を促進し土へと変化します。こうして生成された栄養が豊富な土の中には、ミミズの様な生物が生息するようになります。ミミズは、土中の腐敗物を食べ土壌を浄化します。またミミズが移動した経路は穴ができ、土中に酸素を供給したり、水を貯える等の利点もあります。腐葉土の菌類は菌糸を伸ばしながら土中に広がります。菌類が生成したキノコが地面に顔を出します。キノコは傘とヒダを形成しヒダに形成される胞子表面に付着する水滴を利用し胞子を遠くに飛散します。これにより菌類は広範囲に広がり生き続けます。

森に生息する木は、役目を終えると木は折れて倒おれます。倒木した木は菌類により繊維を分解し森の土にやがて変わります。このように森には、長距離を移動する渡り鳥や虫(虻等も長距離を渡る事が知られているblog208参照)が飛来します。栄養豊富な森には多数の昆虫が生息し生き続けます。森に生きる昆虫には白アリも存在します。白アリは木を食べ構造物の強度を下げ木造家屋を破壊してしまう為に人が嫌う代表的な虫ですが、森の倒木や弱った木を分解する役目があります。また白アリが木に作った無数のトンネルは、雨などの水を吸収し森が水を貯える(blog209参照)事に役立っています。このように森は生物と共生する大切な環境ですが、人の手により変化しているのが現状です。人は木を木材として利用した後、広葉樹の植林を嫌い針葉樹を植樹します。これは数年後に製材し易くする為に選択環境に合っていた天然木を止め、他の地より針葉樹を移植します。針葉樹は落葉しても菌による分解がされ難くく腐葉土は減ります。腐葉土に生息する菌根菌も減ります。更に重機での作業により土壌を硬く固めてしまうのです。これにより低酸素の圧縮土壌へと変化し、水を貯蓄できない状態に変化します。これにより植物の根は表層のみで育ち、硬い土壌に根は入れず、水による地滑りが起きやすい環境へと変わってしまいます。